什麼樣的制度能防止地方割據和保證中央集權?明清兩代面臨共同的問題,卻給出了迥然不同的答案——前者實行封建藩王制導致權力外流和內亂頻仍,后者采取封而不藩政策有效控制了皇權。那麼,這兩種不同的處理方式又反映了統治者們怎樣的考量?背后蘊含著怎樣深刻的歷史啟示?

追溯至公元1368年,朱元璋在南京建立明朝,結束了蒙古人對中原近百年的統治,作為一個出身貧寒的農民起義軍首領,他比任何人都更清楚權力的重要性。

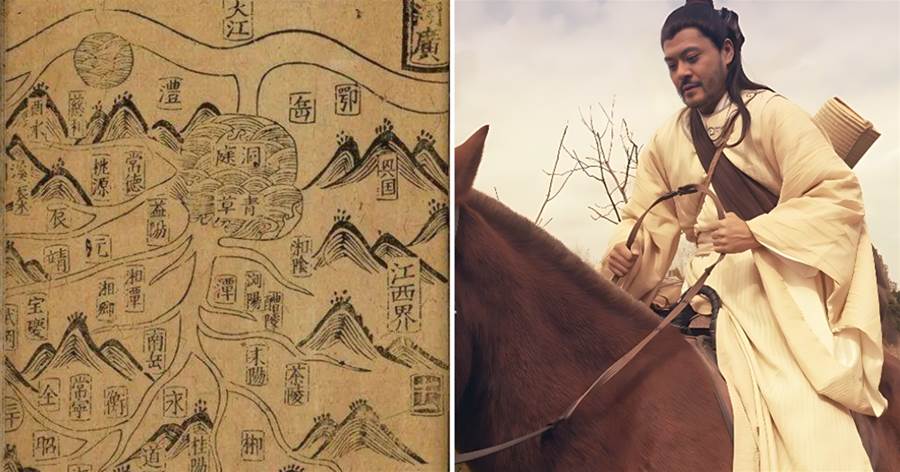

為了加強中央集權,防止地方割據,朱元璋設置了封建藩王制,封許多位皇親為藩王,分封于全國各地,不僅希望他們成為中央政權在地方的監督者,也作為國家安全的一道屏障。

然而,他未曾想到,這些勢力強大的藩王們,也成了朝廷最大的隱患。建文元年(1399年),朱元璋孫子建文帝登基,年僅21歲。然而,眾叔父輩的藩王們卻并不服這個年輕的新君。其中以靖難之役的主角——燕王朱棣最為典型。

朱棣治下的北平藩地雄踞北方,兵力強大。建文初年,朱棣便與建文帝發生多次領地爭端。公元1399年7月,朱棣以「清君側」為名,率領重兵南下,最終戰勝建文帝,奪取帝位。這就是震撼整個明朝政權的靖難之變。

可見,藩王們手握重兵,勢力過大,極易釀成權力爭端。哪怕是出于「忠心」,也難保不會生出獨立建國的野心。建文一朝,正是封建藩王制的典型失敗案例。

靖難之變后,明朝的藩王勢力被極大削弱,有的甚至被奪去了封地。然而權力的滋生如同斷裂的水管,止不住地向各個方向橫流。在此后的二三百年里,明朝的中央政權更像是在和地方權力的旋渦中苦苦掙扎,削藩成為了許多明朝皇帝必然要面對的難題。

成化、正德年間,為有效整合邊疆力量,明廷設置大型藩王制度,重新分封多人為藩王。

文章未完,點擊下一頁繼續

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。