1

「廣闊而不粗疏,縝密而不瑣碎。」

眾所周知,《清明上河圖》是北宋畫家張擇端留下的傳世精品,是中國十大傳世名畫之一。

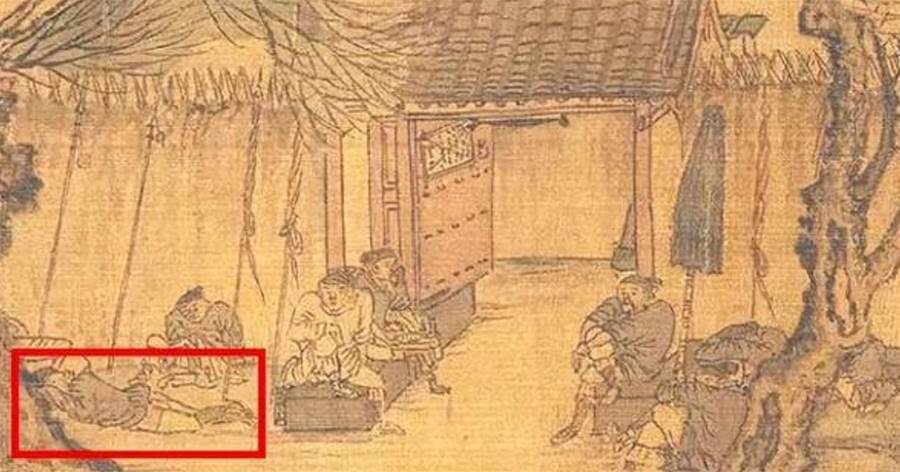

現如今學者們將其放大50倍,竟然發現了一些「怪異」且不合理的細節。

古代居然會有人「衣衫不整」在樹下睡覺?

那麼為什麼會在樹下躺著一位「不雅觀」的男子?

張擇端畫出這個人物又是為了向我們傳遞什麼?

2

張擇端是宋徽宗時期的一位畫家,雖身居廟堂之高,但卻對畫畫有著自己獨特的熱愛。

他喜歡將人間百態呈現在自己的作品之中,《清明上河圖》便是這樣一幅畫作。

張擇端用現實主義創作的手法,配合上他浪漫主義的思想。宋代作為中國古典美學文化的巔峰,畫作一經問世,不僅迎合大眾的審美,也被文人墨客所追捧。

那麼清明是指在清明時節發生的嗎?

不止如此。

《清明上河圖》是由宋徽宗題名,是的,這位非常熱愛書畫的皇帝,在看到張擇端的畫作之后,也是贊不絕口。

清明不僅僅是一個節氣,也有著太平盛世之意,而汴河也正是處在上河的地方。所以這幅畫展現著的是汴河上的一段太平盛世,百姓富足安樂的景象。

所以以此題名,也有著歌頌當代統治者的意味,傳達出一種正是因為領導者的賢能,才有著如今的太平盛世的思想。

張擇端以長卷的形式,生動細致地展現了北宋從郊野到汴河再到街市的景象。

散點透視式的構圖完整展現了北宋繁華的景象以及豐富的社會生活習俗。

整個畫作由淺入深,在最[高·潮]時,緩緩落下,最后歸于平淡。

由郊外進入,可以看到富家子弟、文人墨客悠閑地在郊外踏青。炊煙裊裊,柳樹發芽,到處都展現著蓬勃的生氣。

而普通百姓有挑著扁擔的,有牽著驢的,有進城去賣貨的,有掃墓歸家的,甚至還有一些沿路乞討的人。

跟著他們的腳步走到了汴河上,走到了整個汴京最繁華的地方,汴河橋。

汴河橋上人潮涌動,很多商販都聚集在橋的兩側,有大聲吆喝的,也有忙前忙后的。

文章未完,點擊下一頁繼續