東漢末年,皇權實際上已經瀕于死亡,或者說名存實亡了。

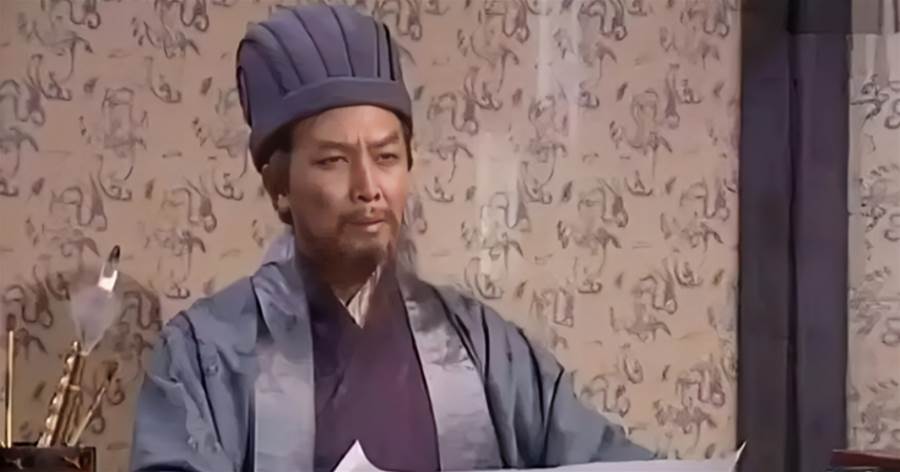

曹操堅持政治改革和制度創新,重建中央集權制度,改造中央決策機制,建立統一指揮的中央軍隊,加強對各級官吏的監督,強調用人唯才,從而抑制大族勢力的擴張,使魏國不斷強盛起來,為統一全國奠定了基礎。

曹操迎漢獻帝都許,是他重建皇權的開始。

這個皇權名義上是東漢的皇權,獻帝是皇帝;實際上卻是曹家的皇權,曹操行使著皇帝權力,只差沒有直接登上皇位。

這里講曹操重建皇權,不僅是說曹操在東漢皇權名存實亡的情況下,重新建立起皇權統治,更重要的是曹操重建的皇權,是包含著對皇權制度的改造與創新。

建安初,曹操任司空、錄尚書事,也就是以宰相控制軍國大權。

史稱:「自都許之后,權歸曹氏,天子總己,百官備員而已。」(《后漢書·董卓列傳》)

袁紹在討伐曹操檄文中攻擊說「尚書記朝會,公卿充員品而已」(《三國志·魏志·袁紹傳》注引《魏氏春秋》),并非誣蔑。

獻帝朝廷上的公卿、尚書、侍中等有職無權,可有可無,故《魏志》中除荀彧等數人外少有記載。建安十三年(208年),復置丞相,當然由曹操擔任。司空只是三公中一員,而丞相則總攬朝政,于曹操控制軍國大政更加名正言順。

這時皇權的實質是,宰相執政,政出霸府,只是名義上仍以獻帝的詔書出現。

從制度層面說,曹操的霸府主要有三個職能。

曹操決策的文書由霸府的記室起草,《后漢書·百官志》載三公僚屬有記室令史,「主上章表報書記」。以曹操的文學修養擇人,當時擔任霸府記室者都是才華橫溢的著名文人。

《三國志·魏志·王粲傳阮瑀附傳》:

「太祖并以(陳)琳、(阮)瑀為司空祭酒,管記室,軍國書檄,多琳、瑀所作也。」

同傳注引《典略》:

「太祖初征荊州,使璃作書與劉備,及征馬超,又使瑀作書與韓遂,此二書具存。」

《北堂書鈔·設官部》注引《魏略》亦云:

「太祖常使阮瑀作書與韓遂,時太祖適出,瑀隨從,馬上具草。

文章未完,點擊下一頁繼續

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。