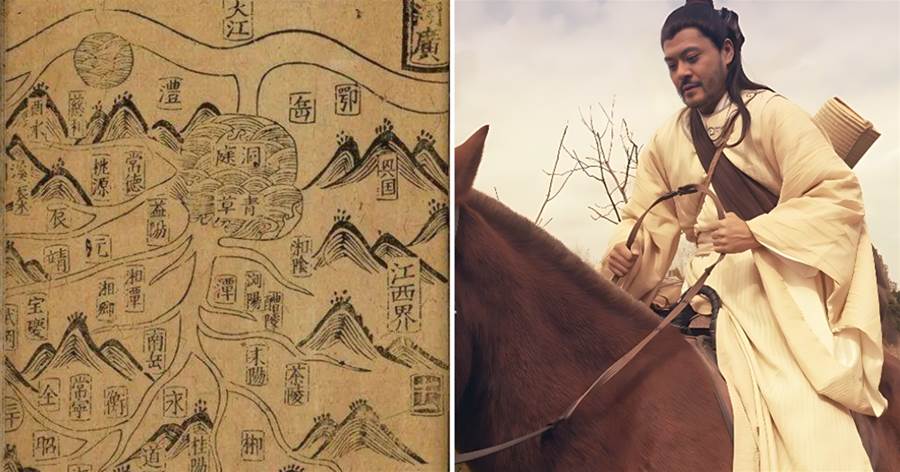

流刑在中國存在了兩三千年,自古至今一直延用不衰。在殷商時期的甲骨文中,就已經見到了「流」這個字。《尚書·舜典》載,古代圣王舜曾用流刑來寬減本該受肉刑的重罪人,這是流刑在文獻中最早的記載。

到了春秋戰國時期,流刑已成為各諸侯國普遍采用的刑法。當時燕國的犯人會被判發配到杜陵一帶,即今天的河北張家口。而齊國則有「海嶠之法」,將犯人驅逐到東海之濱的嶠縣。在戰國時期,各國君主憑借武力征服四方,為了鞏固統治,往往會采取流放手段,將潛在的反叛勢力驅逐到遠方,以避免他們在本地聚集力量造反。

流刑于各國廣泛使用的原因在于,它既能避免造成犯人的身體傷害,又能將犯人逐出故土,有利于維持社會穩定。

古希臘的「陶片放逐法」也有類似的功能。可以說,流放之刑在古代許多國家都被普遍采用,成為了一種符合統治邏輯的刑罰手段。

秦漢時期,流刑的使用有所減少,主要是將犯人發配邊疆從事服役。這與后世的流刑性質有所不同,后世的流刑成為主要刑罰手段之一。

秦朝在統一六國后,國家權力空前強大,可以直接憑借武力和嚴刑峻法來鞏固中央集權,因此對流放類的刑罰采取的是比較謹慎的態度。而漢朝時期,則開始采取懷柔遠人的策略,對遠方少數民族采取招降引來的方式,需要他們來充實邊疆,因此也減少了對內地人施行流刑的做法。

三國魏晉南北朝時期,流刑又有了發展。但隨著社會動蕩,流放刑往往難以實施。這個時期王朝更替頻繁,民眾長期處在戰亂中,人口大量流離失所。

為了充實軍力,各國也不太會輕易地大規模流放犯人。等到社會稍微穩定一些后,流刑才重新為後來的統治者采用。

文章未完,點擊下一頁繼續