古代社會,由于重男輕女和封建禮教的束縛,王公貴族進行近親通婚的現象十分普遍。然而,古代的王公貴族雖頻繁地進行近親通婚,卻極少出現畸形兒,這一現象似乎與近親通婚增加遺傳病風險的科學常識背道而馳。那麼,古代近親通婚為何少有畸形兒出現的謎題,其內在原因值得探討。

本文擬從古代近親通婚的社會背景、古代少有畸形胎兒的科學原因、以及古代近親通婚絕跡的社會變遷等角度,探討古代近親通婚之謎的內在機理,為今人解開這一歷史疑團提供參考。

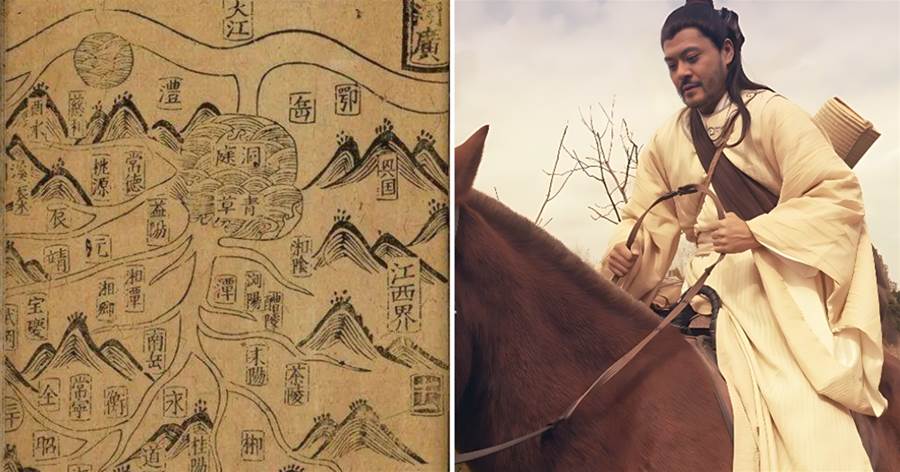

在古代封建社會,重男輕女是主流思想,封建禮教又十分繁瑣,王公貴族要找到門當戶對的伴侶十分不易。于是,皇室和世族大家族中,近親通婚的現象十分普遍。

以清朝為例,康熙皇帝曾下過一道諭旨,要求皇子只可在皇室娶妻,不得在外姓通婚,必須納皇女為妃。這使得多位皇子都選擇了自己的親妹妹作為妻室。

在康熙看來,這不僅符合禮法,也能鞏固皇室的血緣關系,維護大清皇朝的正統地位。因此,這在當時的皇室被視為理所應當的事,沒有受到質疑。

康熙帝的第四子胤祉就娶了自己的親妹妹固倫公主為妃。固倫公主擅長詩文,與胤祉感情甚篤。按照古代的標準,這門婚事可以說是完全合乎倫理準則的。當時的史書對此更是盛贊不已,說這對兄妹是上天注定的佳偶、是神仙眷侶。由此可見,古代皇室內部的近親通婚,不僅不會遭到輿論譴責,反而會受到禮教正統的稱頌。

除皇室外,蒙古貴族、滿洲八大家族等世代顯赫的權貴門閥,也存在「重外輕內」的婚俗。他們更傾向于在自己的家族內部選取伴侶,而非與外姓聯姻。這主要出于鞏固家族勢力的考慮。

以八大家族中的輝發那拉氏為例,該家族世代勛戚,姻親關系錯綜復雜。很多輝發那拉氏子弟都是在族內找尋伴侶,比如兄妹、堂兄妹之間通婚的情況時有發生。這在當時的貴族 circle 內也絲毫不見怪異,反而被視為穩固派系的正當做法。

由此可見,古代王公貴胄界限分明,他們更傾向于在自己熟悉的圈子內找尋配偶。

文章未完,點擊下一頁繼續